大地震で起こる谷埋め盛土の滑動崩落

大地震時に谷を埋めた盛土が変動する現象として滑動崩落があります。釜井,守隨(2002)は、谷埋め盛土の横断形状(幅/深さ比)が変動・非変動に大きな影響を及ぼすことを明らかにしました。その考えをさらに推し進めて開発されたのが、太田,榎田(2006)による側方抵抗モデルです。

大地震時に谷を埋めた盛土が変動する現象として滑動崩落があります。釜井,守隨(2002)は、谷埋め盛土の横断形状(幅/深さ比)が変動・非変動に大きな影響を及ぼすことを明らかにしました。その考えをさらに推し進めて開発されたのが、太田,榎田(2006)による側方抵抗モデルです。

“雨降って地固まる”ということわざがあります。一方で、テレビやラジオでは大雨の後に、“雨で地盤が緩んでいますので、お気をつけください”、と言われます。

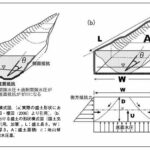

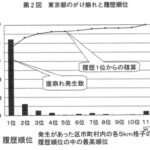

地盤の強度というのはかなりバラつきます。そこで、そのバラつきを逆手に取って、バラつきの中で安定計算を繰り返します。そうすると、安全率の頻度分布ができ、確率計算が可能になります。安全率が1.0 を下回る確率、即ち崩壊確率:PFを求めることができます。

土層強度検査棒を用いて行うベーンコーンせん断試験についてです。土検棒を使ったベーンコーンせん断試験で、土の強度のデータを早く安く取得することができるようになりました。

「急傾斜地の土砂災害警戒区域」があったとして、その場所の危険度はどのくらいでしょうか?今すぐにも崩れてしまうのか、今は大丈夫だけど雨が降れば危ないのか、、。そうしたときに、斜面の危険度を評価する手法として“安定計算”というものがあります。

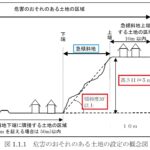

土砂災害警戒区域における「急傾斜地」は法律で以下のように定義されています。・傾斜度が30°以上で高さが5m以上の土地の区域。これは斜面の勾配と高さのみから警戒区域が決められるということで、斜面を構成する土の固さについては考慮しないということです。

平成29年5月より浸水被害と土砂災害について、避難計画の作成と避難訓練の実施が義務化されています。対象は社会福祉施設、学校、病院などで、要配慮者利用施設としてくくられています。当然ながら、いざというときのために計画を立てておくことや、訓練をしておくのは大事なことです。

土砂災害警戒区域の中でも「急傾斜地の崩壊」についてポイントをまとめてみます。土砂災害警戒区域には、急傾斜地、土石流、地すべりの3種類があり、三者三様の捉え方があるのですが、今回は急傾斜地を取り上げてみます。

先日、NHKの朝ドラが最終回でした。飛び飛びで見ていたのですが面白かったです。簡単にその感想です。(以降、ドラマの内容にふれるのでネタバレがお嫌な方はご遠慮ください)

大雨警報が出ているときにニュースキャスターの方が「土の中の水分量が高い状態なのでお気を付けください」と言っているのを聞くようになりました。地面を広範囲に計測しているのでしょうか。そんなことはなく、これは“土壌雨量指数”が高い、ということを指している文言と思われます。