2024年になってから、能登、台湾をはじめ各地で震度6程度の地震が続いています。

日本周辺の環太平洋地域で、地震活動が活発になっていることがうかがえます。

今後も、震度6程度の揺れが常態化していくことが考えられます。

ここでは東日本大震災の事例から、どういう場所で地震の被害が生じるかを述べたいと思います。

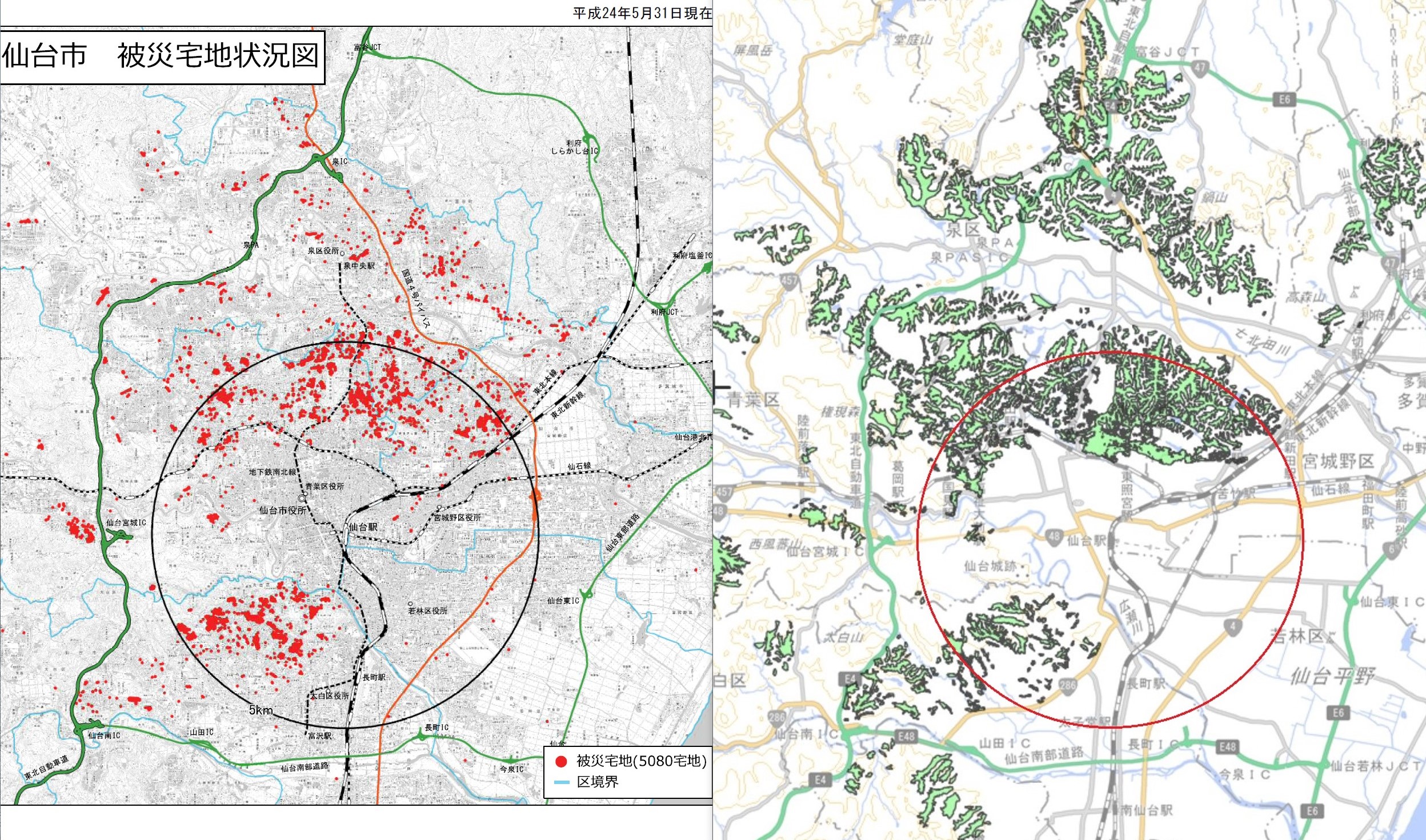

左図は、東日本大震災のとき仙台市で被災した宅地を地図にプロットしたものです。

(出典:仙台市被災宅地状況図)

図中の円は仙台駅を中心に半径5kmの範囲を示しており、特に被害が集中したエリアとされます。

右図は、重ねるハザードマップより大規模盛土造成地を表示したものです。

図中の赤線の円は左図と同じく、仙台駅を中心とした半径5kmの円です。

二つの図を見比べると、被災した宅地と大規模盛土造成地の分布は、大まかにほぼ一致していることが分かります。

つまり、大規模盛土造成地では大地震の被害が生じる確率が高いということです。

これを受けて国や地方自治体は、宅地耐震化推進事業を進めているところですが、この事業は大きな問題を抱えていると筆者は考えています。例えば、以下のリンクでその問題点を指摘しています。

大規模盛土造成地の変動予測調査の流れ

また今後の地震災害として、南海トラフや首都直下地震の発生が懸念されます。

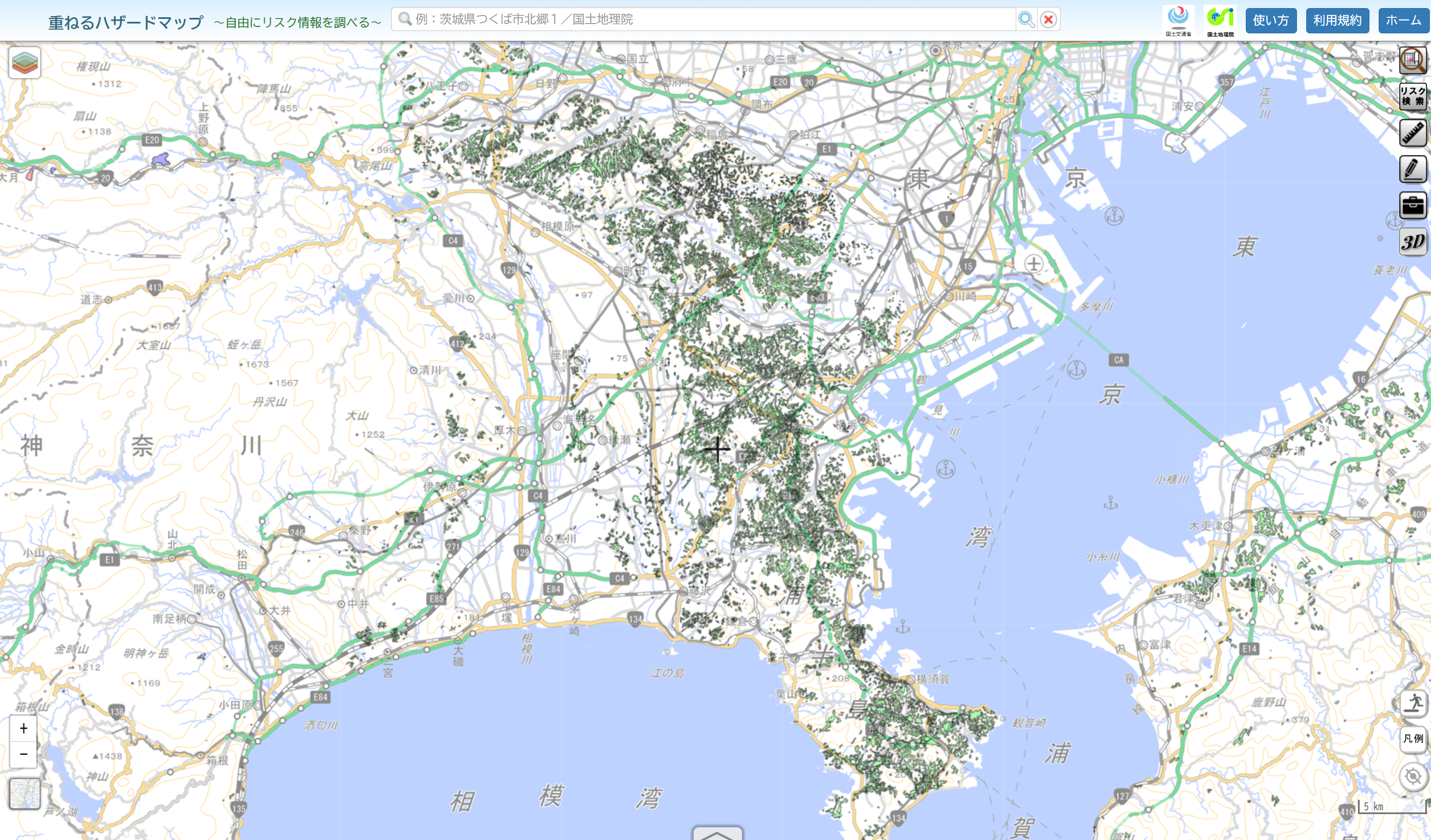

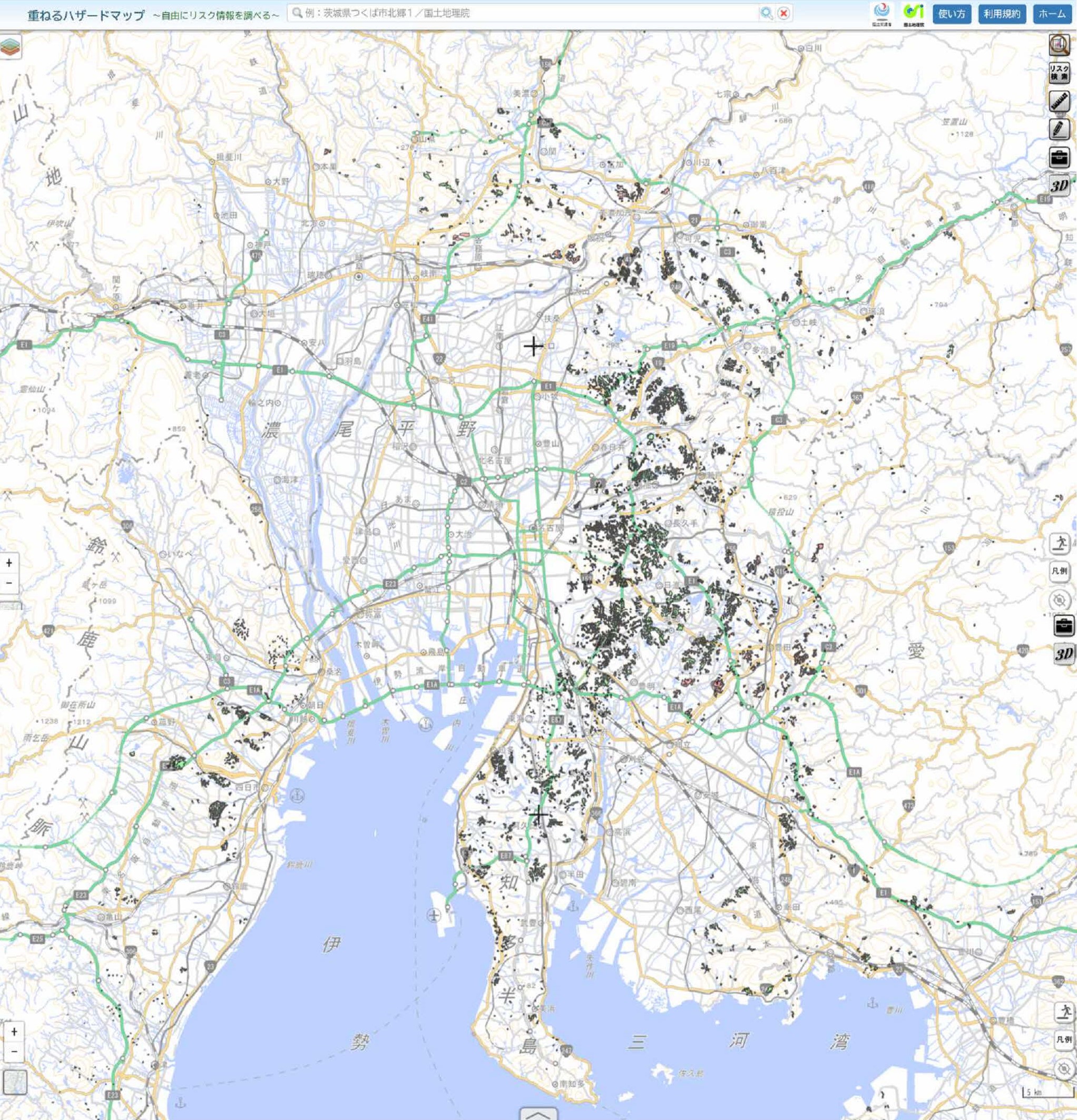

そのときに被害が生じる可能性が高い場所として、横浜市と名古屋市周辺の大規模盛土造成地の分布を以下に示します。いずれも元データは重ねるハザードマップです。

横浜市周辺

盛土地が一帯に高密度で集中していることが分かります。

この地域は全国で最も大規模盛土造成地が多い場所になります。

大規模盛土造成地が多い県

名古屋市周辺

名古屋市の東部を中心に南北に盛土地が分布します。

震度6以上の地震が発生すると、盛土造成地は変動を生じ被害を受けることになります。

被害を受ける場所があらかじめ把握できているわけで、そのために国や地方自治体は、宅地耐震化推進事業を行っています。

ならば、この事業によって防災減災が実現できるのかというと、以下の理由から、それはかなり困難であると考えられます。

○事業の主体が“国(地方自治体)”であること。

○大規模盛土造成地の大部分が私有地であること。

○関係者(住民)が多数であること。

盛土地に何らかの地震対策を行うとして、住民の一人でも反対があれば対策を施すことは難しくなります。そういった困難さがこの事業にはあります。

その結果、地震被害が生じた後で復旧するという流れが予想されます。

残念ですが、筆者は、国の宅地耐震化推進事業が大地震の備えとなることはほとんどないと考えています。恐らく機能し始めるのは、大地震が起きて被害が出てしまった後だろうと思われます。

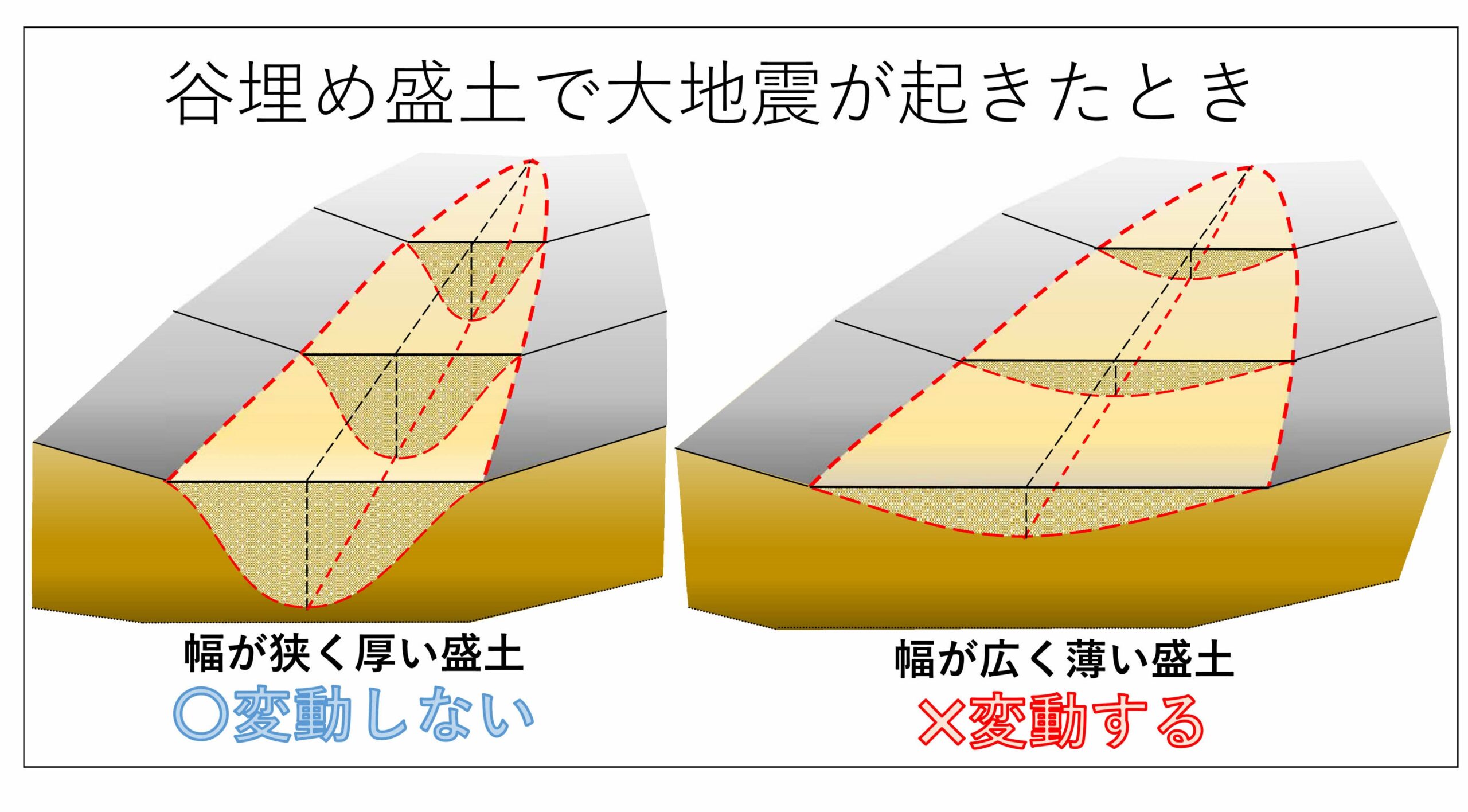

大規模盛土造成地の変動メカニズムは、以下のリンクで述べるように概ね分かっており、盛土地が変動するかどうかは、下図の特徴から概略の判定が可能です。

大地震で起こる谷埋め盛土の滑動崩落

現時点でこの問題に対処できるのは、自身の生命や財産を守ろうとする個人だけです。

個人で地震対策を考える人など皆無に等しいとは思いますが、もし関心があればここからお問い合わせください。

大地震がもたらす被害は盛土地だけではなく、多くのインフラが被害を受けることになります。

ただ、盛土地については事前の予測が可能=被害を回避することが可能なものです。災害に遭わずにすむならそれに越したことはありません。

できるだけ多くの人がこの問題に関心を持ち、何らかの行動を起こしてもらうことを願います。